作者:蒂莫西-奥尼尔

表面贴装技术 (SMT) 组装中的制造缺陷可能会持续存在,如果没有结构化的故障排除方法,很难诊断出来。当一家合同装配商在单个电容器上反复出现焊球时,最初通过回流曲线调整来纠正这一问题的努力被证明是无效的。本案例研究展示了如何应用系统化的故障排除框架来识别和解决装配缺陷。

确定问题:初步观察

焊球可能是一系列工艺变量造成的,包括钢网印刷错误、贴片不一致、回流条件和污染。在这个案例中,缺陷仅限于一个特定元件,反复出现且不一致。其他问题,包括偶尔出现的气孔,使诊断更加复杂。

故障排除过程从标准诊断问题开始:

- 焊膏是否新鲜且处理得当?

- 缺陷是否总是发生在同一部件和同一位置?

- 电路板在使用前是否印错、清洗过或重新烘烤过?

- 调整回流曲线是否会影响缺陷的发生?

尽管对所有标准工艺参数进行了验证,但焊球问题依然存在,因此需要进一步调查。

系统性故障排除方法

步骤 1:评估材料和环境因素

工艺工程师确认焊膏在保质期内,并在使用前适当适应了室温。对电路板和元件的吸湿性进行了评估,但烘烤试验表明没有改善。环境条件在可接受的湿度和温度范围内。

步骤 2:分析印刷和投放流程

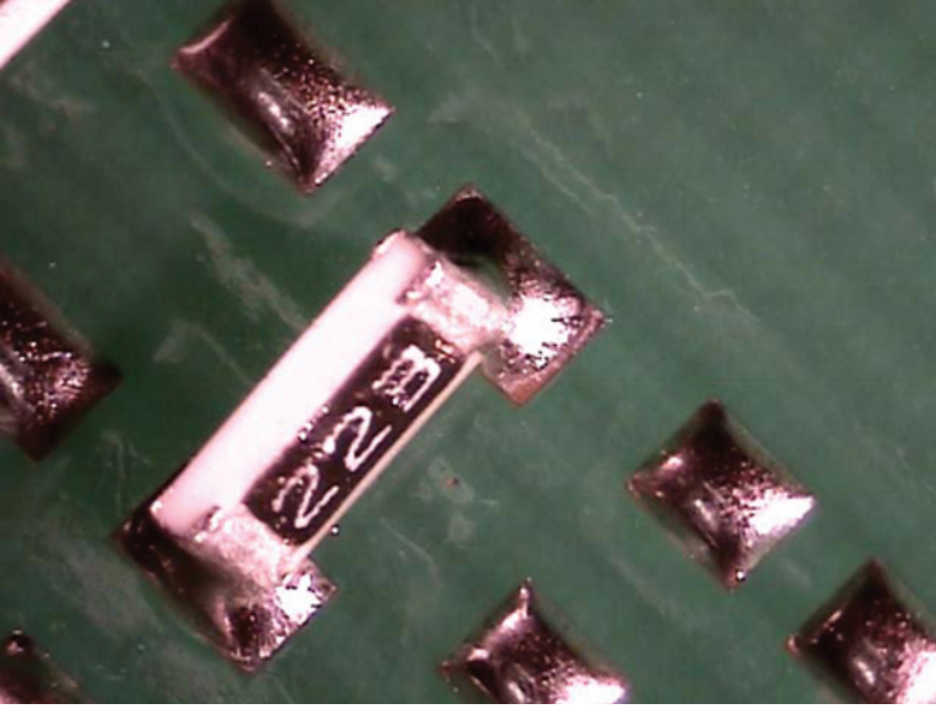

团队检查了钢网印刷质量,确保没有印刷错误的电路板被不当返工。拾取和贴装精度符合规范,贴装压力设置也得到了验证。然而,一个意想不到的现象出现了:有问题的电容器出现了 "billboarding "现象,这是一种元件侧立而非平放的缺陷(图 1)。

步骤 3:检查回流工艺

质量保证部对回流曲线进行了优化和批准,但缺陷依然存在。考虑到纸板印刷通常是与贴装相关的问题,而不是回流焊缺陷,团队将重点转向了处理和辅助流程。

步骤 4:调查次生效应和人工搬运效应

检查人员发现,贴板是有意为之,也是客户要求的一部分。操作员在回流焊前用镊子手动旋转元件。这一步骤最初并未作为标准流程的一部分记录在案。进一步调查发现,脏镊子将杂散的焊膏转移到了元件上,导致回流焊过程中出现焊球。

根本原因的确定和解决

通过将人工操作隔离为诱因,解决方案变得简单明了:给操作员配发干净的镊子,并加强操作元件的最佳实践。通过对五块电路板进行抽样检查,证实缺陷已被消除。

主要收获和经验教训

- 结构化故障排除可防止误诊: 我们没有假定问题源于回流焊条件,而是采用逐步解决的方法,帮助找出了一个被忽视的变量。

- 意外的流程变化很重要: 即使是微小的、未记录的处理步骤也会带来缺陷。

- 清洁至关重要: 像工具污染这样简单的问题都可能导致缺陷的持续存在。

结论

本案例突出了有条不紊的故障排除方法在电子装配中的重要性。通过系统地消除变量,工程师可以准确定位并有效纠正缺陷。成功的关键在于全面的流程评估、对细节的关注,以及以开放的心态找出根本原因。

最初发表于《电路组装.